巴金(李尧棠)先生是当代中国最伟大的作家之一,其文学理念追求“真”与“善”。从青春年少到垂垂向老,巴金文学思想的核心和基点都落在“真”与“善”上。建国之后,除了从事文学创作之外,更多地参与了社会活动,从1954年的第一届全国人大会议到1998年的第九届全国政协会议,巴金先生多次出席,并在国家机关和社会团体中担任职务。“文革”中受到冲击并被送进监狱。从“文革”后复出直到终年,巴金先生不仅笔耕不辍,还担任了更多更高的“社会职务”。与郭沫若的“金鸡高唱”不同,也与钱钟书的“缄口不言”有异,先生晚年“奉命唯谨”,痛切责己,因而赢得社会的广泛赞誉与肯定,夕阳青山,尊荣终年。

巴金早年深受鲁迅先生器重,被夸赞为“屈指可数的好作家之列的作家”。青年巴金的“爱情三部曲”、“激流三部曲”,曾是几代青年冲决封建罗网的启蒙教材,作品所蕴含的反抗旧家庭、旧礼教、旧道德的激情曾深深打动读者。巴金早年受无政府主义思想影响,后来接受了马列主义思想理论和中国共产党的领导。1949年之后,巴金倾尽心力与时代保持同步,但在此后接连不断的政治运动中,虽然名高位显,依然如履薄冰。在政治、学术、创作、言论等方面的自由空间日渐压缩的情况下,巴金逐渐变得“没有自己的思想,不用自己的脑子思考,别人举手我也举手,别人讲什么我也讲什么,而且做得高高兴兴”。先是身不由己地跟着别人喊大话、空话,继而又不得不违心地说套话、假话。他有时主动、有时被动地发表一些文章,除了歌颂赞扬“新时代”之外,也有一些篇什是跟在别人后面批判自己的同道乃至友人。这样做的目的,一是为了表示政治上的忠诚,二是为了自保。好在先生始终守住了道德底线,尽管顺守怯懦,却不失老实善良,从未对在“运动”中“中箭落马”的同道落井下石。

“十年文革”当中,巴金也成了“黑老K”,成了“被侮辱与被损害的人”。经历了“炼狱之灾”,从“小牛棚”到“大牛棚”,被揪来揪去地“游斗”“陪斗”,遭受过凌辱、折磨和叱骂,连相濡以沫的妻子病重,也不准回家看护,只得留在干校继续“改造”,最终妻子悲惨死去。巴金痛苦地记忆着:“那无数难熬难忘的日子,各种各样对同胞的伤天害理的侮辱和折磨,是非颠倒、黑白混淆、忠奸不分、真伪难辨的大混乱,还有那些搞不完的冤案,算不清的恩仇!” “我不曾灭亡,却几乎被折磨成一个废物,多少发光的才华在我眼前毁灭,多少亲爱的生命在我身边死亡。” “我的‘改造’可以说是从‘反胡风’运动开始,在反右运动中有大的发展,到了‘文革’,我的确‘洗心革面,脱胎换骨’给改造成了另一个人,可是就因为这个,我却让改造者们送进了监狱。这是历史的惩罚。”由反封建、争自由的斗士而“洗心革面,脱胎换骨”“死心塌地做起‘精神奴隶’来”,丧失了自己的独立人格和批判精神,这便是巴金在“文革”中的苦难遭逢与蜕变。在凶险莫测的政治风浪面前,巴金不敢抗争,没有呼喊,也没有像他的挚友同道叶以群、傅雷、老舍那样,宁为玉碎,不为瓦全,而是选择了附和顺从“蜷身自保”。一个真诚善良、才华横溢的“文学巨匠”,被改造成为一个怯懦顺守、嗫嚅木讷的“精神奴隶”,这固然暴露出了巴金自身的人性弱点,也更可以看出文化专制对人性、对人的意志的摧残!

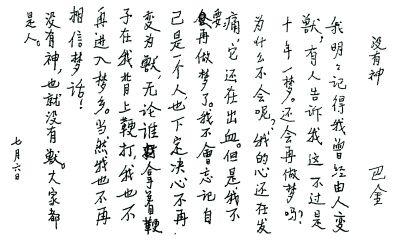

唯其如此,“十年文革”才成了巴金进入耄耋之年以后最痛心疾首的噩梦一般的记忆。在中国政治终于走出历史的阴霾之后,他开始一字一句地写他的忏悔,写他的反思。从1978年12月到1986年7月,七年多的时间里,老人用一只颤抖的手握着一杆坚韧的笔,写出了煌煌五卷四十多万字的巨著《随想录》。这部著作,渗透了巴金晚年的真实思想与感情。他说:“《随想录》是我最后的著作,是解释自己、解剖自己。”他发自肺腑地对自己近四十年来的心路历程进行“忏悔”,从社会与道德的层面进行自我解剖,解剖自己的同时也剖析历史。他提出,每个知识分子乃至社会公民,都应反思自己的责任,反思的范围应从“文革”延伸到“文革”前的十七年。他要为自己、为后代、为民族清算历史,找出通向未来的道路。这其中,最具影响力的莫过于呼吁建立“文革博物馆”。巴金提出:“最好的办法,是建立一座‘文革’博物馆,用具体的、实在的东西,用惊心动魄的真实情景,说明我们二十年前的中国这块土地上,究竟发生了什么事情!”以使“子子孙孙、世世代代牢记十年的惨痛教训”,“制止‘文革’历史的重演。” “决不能让我们中国再发生一次‘文革’。”遗憾的是,巴金设想建立的“文革博物馆”至今不仅是“空中楼阁”,甚至一张构想草图也没有面世。

《随想录》是“一个伟大灵魂的思想忏悔录”,是中国知识分子探求真理、自省自励的真诚呼唤。除了深刻自省与真诚忏悔之外,贯穿于全书的另一鲜明主题是“要说真话”,即强调自己对读者、对社会的真诚。与其说这是一种文艺观,毋宁说这是巴金在经历了炼狱磨难之后的一种人生观。“改变自己的生活,消除言行的矛盾。这就是讲真话。”讲真话,是巴金在生命后期对自己最大的期许。努力做一个“讲真话”的人,是巴金历经劫难之后维护良知与操守的武器。“不说假话”成了他衡量自己人格标准的最终底线。从《随想录》中,我们可以听到巴金鞭挞自己灵魂时的悲声,感受到他深切忏悔时的颤栗,体味到他内心世界的自责与悲怆。

十年“文革”,社会动乱,国运凋敝。浩劫过后,从泥淖和血泊中站起来的,多是挺直腰板的控诉者,少有跪下来的忏悔者。而巴金老人以耄耋之躯眼望苍穹,双膝弯曲,拿一把解剖刀,指向自己和民族躯体上的伤疤与疮痈,深切忏悔,清算自己“心灵上的欠债”。巴金先生垂范力行的自省精神、忏悔意识,影响了许许多多的人——特别是具有社会良知、肩负社会道义的知识分子。这在当前中国知识界是弥足珍贵的,显示了中国知识分子的道德升华和人性回归。

但是,我们在赞美巴金老人的自省精神和忏悔意识的同时,还应该看到他自身的局限,看到他由于主、客观因素的束缚,在“言之切切”与“身体力行”方面存在一定程度的脱节。“人无完人,金无足赤”,巴金不是完人,更不是神明。我们既不能一味苛责他曾经的过失和人性弱点,也不要刻意拔高他的道德水准和人格高度。巴金先生终其一生,就作品和言论来看,可以说是现代中国文坛少有的“言扬行举”而得“善终”的大师级人物。除了“文革”期间被剥夺了表达观点的权利之外,先生在解放前是倡言民主、鼓吹自由的斗士;五、六十年代是违心附和、蜷身自保的“知识分子”;“文革”之后是责己甚切、苦心劳形的“入仕文人”。甚至在僵卧病床的几年间,也是口不能言、位却益尊的“佛陀金身”。巴老情真意切的忏悔与自责、倡导“说真话”,就其自身来说,其实是对当年所说假话的反正,强调的是对读者对社会的真诚,针对的是已经过去的“非理性时代”,眼睛一直是“朝后看”的;而面对眼前的污浊、现实的缺憾、社会的弊端,巴老从获得“政治解放”直到1999年失去语言能力的二十年间,依然是“谨言慎行”,少有“针砭时弊”之语。二十多年国家变革、政治鼎新、经济转轨,文化重建,多少波浪起伏、惊天动地的大事,身为全国政协副主席的巴老,在社会政治生活中奉命唯谨,少有建言。直到卧病在床、口不能言之后,依旧担任着《收获》主编、中国作协主席、全国政协副主席等诸多职务,践行着领导职务终身制,享受着最好的医疗服务,不断受到高层领导、社会名流的殷殷探望,安享尊荣,直到走进天国,为百年人生划上了一个功德圆满的句号。据说巴老也曾有辞去“重要职务”的愿望,但组织上表态:“只要巴老健在就非他莫属”。躺在病榻上的巴金,已经不能自主地决定自己能干什么、不能干什么,官方或“社团”的“重要职务”也不是个人愿领就领愿辞就辞的。——只是,那份《收获》杂志,实际早已是女儿在那儿主持,自己六、七年身不能行,口不能言,手不能写,笔不能编,而杂志封面,“巴金主编”依旧赫然。世人都知道这四个字是实实在在的假话,却不见最倡导“说真话”的巴金老人对此有什么明晰的决断和意愿。是毫不知情,还是视而不见?是力不能及,还是放任不管?

曾有人说巴金是当代中国知名大师中活得最痛苦的老人。自1999年2月,巴金先生因病不得不做气管插管手术,术后将失去语言能力。对此,先生先是坚决拒绝,后来却又同意了,表示“愿为大家活着”。气管切开,连接呼吸器,六年多的时间即便意识清醒却也不能讲话。弥留之际,全身插满管子,是维持生命还是放弃抢救不由医生判定,也不由院方决策,而是要“上边”批准。老人备受煎熬维持生命的决定,既非本人,亦非家属,也不由医院做出。无怪乎他在沉疴不起的病床上曾不无伤感地说:“我是为你们而活着。”可悲可悯!一个有独立意志、独立人格、睿智过人、地位崇高的老人,“为了别人”偶像式地痛苦而无奈地活着,这与他在“文革”中受凌辱而没有尊严的活着又有何异?他曾说:长寿是一种惩罚。这种惩罚对于一位世纪老人,是否应该?如果老人在天国回忆起最后六年多在病床上的痛苦经历,说不定又会写出一部《天国随想录》来的。

巴金处世向来低调,但恰恰是这样一个低调的人,既曾遭受过侮辱与迫害,也被时代赋予了“佛陀金身”样的偶像地位。他一辈子要自主、要独立、要奋力挣脱羁绊,结果是越挣扎越纠缠,向往的自主与超脱即便在最后的时光也没有实现。巴金的女儿、《收获》杂志的现任主编李小林说,父亲最大的痛苦是,一辈子理解他的人太少,“作为女儿,我在他身旁几十年,都没走进他的心里。”诚哉斯言!其实,何止李小林,在偌大中国,真正能理解巴老、走进巴老心里的,又有几人?!